摘要: 袁崇焕是明末著名的抗金(清)将领。在清初《明史》修纂中,《袁崇焕传》是较受重视的一篇列传。其成书经历资料收集、体例拟定、撰写初稿、修改完善、最终定稿、后续修改的长期过程。《明史·袁崇焕传》文本的形成与嬗变,既是清廷明史编纂工程进展情况的缩影,也是康雍乾时期主流社会意识在历史认识上的折射。对史地文献进行历史批判,考察文本演化现象及其与社会意识的关系,有利于深化边疆民族史研究。

关键词: 袁崇焕 《明史》 万斯同 明清战争

自康熙十八年(1679)至乾隆四年(1739),《明史》编纂历经近百年,出现多种不同版本。根据主持编纂者的不同,可分为万斯同初稿本、王鸿绪修改本、张廷玉定本。乾隆后期考订《明史》,又出现四库全书本。鉴于袁崇焕是明末著名抗金(清)将领,在明清战争史上有重要历史地位,《袁崇焕传》是《明史》中较重要的一篇列传,历经多次修改而后成篇,先后出现四一六卷本、《横云山人明史稿》本、武英殿本、四库全书本等版本。比较这些版本文本,梳理文本形成与嬗变的过程,一方面可从个案角度观照《明史》列传的编纂史,另一方面也可窥见修史工作背后蕴涵的社会意识。

近世以来袁崇焕研究成果众多,《明史·袁崇焕传》研究却少之又少。既有成果主要为传文考订,缺乏宏观系统性分析,有的考订也不甚准确。有鉴于此,本文拟就《明史·袁崇焕传》编纂过程做一番专门探讨,并讨论文本演变背后的社会历史因素。

一

《明史·袁崇焕传》成篇历经资料收集、体例讨论、拟成初稿、修改完善、最终定稿、后续修改等一系列流程,它与明史编纂工程的进展密切相关。

清廷初开明史馆始于顺治二年(1645),但修史活动有实质进展却始于康熙十八年。当时明史馆实行分期撰修办法,每一时段内纪、传、表、志由纂修官抓阄分厅领题,草拟史稿,再交各总裁勘定、汇总。万历以后史事纂修因“事烦而杂”遭遇困难。且天启朝实录部分缺佚,崇祯朝无实录,这更使修史缺乏基本史籍作为依托。国史阙而求诸野,晚明稗乘汗牛充栋,顺治间清廷曾征集各地有关天启、崇祯史事书籍,“以备纂修”。明史馆另一史料收集工作是依据曹溶所呈崇祯朝邸抄,辑成《崇祯长编》,使写作崇祯朝纪传“有所考据”。袁崇焕属活跃于天启、崇祯年间的人物,晚明史籍征集和《崇祯长编》编辑为撰写《袁崇焕传》提供坚实材料基础。

《袁崇焕传》写作还面临体例如何编排的问题。作为指导《明史》纂修纲领性文献的《修史条议》已于康熙二十三年(1683)草就,但具体到某篇列传写作之法仍须斟酌。尤其值得注意者,袁崇焕功过是非极具争议。他守辽建有突出战功,可是以“通敌”之罪惨遭磔杀,明末清初稗史多极力诋毁袁崇焕。史官为袁崇焕作传,必须谨慎处理这些全盘否定袁崇焕的言论,衡量袁崇焕一生功过和道德品质。当时参与修史的朱彝尊曾上书总裁徐元文,讨论《明史》体例设置、史料收集等问题,并讲到《袁崇焕传》写作方法:

“若袁崇焕之死,钱龙锡之获罪,负天下之至冤,而党人恨不食其肉,非睹《太宗实录》,何由知计出于反间乎?盖以本朝档子合之崇祯邸报,远不相蒙,是必兼听并观,而后可审其功罪。”

朱彝尊认为《清太宗实录》已披露清人所设反间计,袁崇焕蒙“通敌”罪而死是历史冤案;史家不可偏信明季野史,而应对照《清太宗实录》和崇祯朝邸报审查袁崇焕功罪。徐元文以“刊修委之”布衣史家万斯同,所有史稿均由其核定。就后来修成的《袁崇焕传》看,万斯同采纳了朱彝尊意见。

康熙三十年(1691)左右,明史“史稿初就,凡四百一十六卷”。这部史稿由徐乾学、徐元文兄弟裁定,时人称其为徐稿。徐稿今存列传稿九十三卷,无《袁崇焕传》,但当时应已初步拟稿。康熙三十六年(1697),康熙帝以张玉书、熊赐履等为监修官,继续修纂明史。总裁王鸿绪延请万斯同裁定徐稿列传。万斯同调整删改徐稿传目,“合者分之,分者合之,无者增之,有者去之”;至于史事考订,以《明实录》为本,参以可信私史,万斯同与弟子钱名世商榷“孰为是,孰为非,孰宜从,孰不宜从,孰可取一二,孰概不足取”,再由钱名世写出。由于有万斯同审慎修改,明史列传“其辞达,其事明,有远出《唐》《宋》二史上者”,尤其是“熊廷弼、袁崇焕、李自成、张献忠诸传尤善”。据说《袁崇焕传》初稿有“二巨册”,“删述融汰,结构宏肃”,是一篇高质量史著。康熙四十一年(1702),熊赐履在万斯同史稿基础上稍作修改,装潢进呈,“总共四百十六卷”。学界一般认为今国家图书馆藏四一六卷抄本《明史》便是熊赐履进呈本。在四一六卷本中,《袁崇焕传》在卷三百六十四,是为万斯同初稿本。概括来说,此本具有以下显著特点:

首先,体例合理,详略得当,内容充实,全面叙述袁崇焕一生事迹。

梁启超在《中国历史研究法》中说,为人物作传理想之法是依人物身份、特点而有所轻重,“重的写得多,轻的写得少,轻重相等则平均叙述”。该传便是很好例子。传文尤其侧重袁崇焕的守辽经历和军事活动,从科考中式、授官邵武知县到请缨守关、营筑宁远、宁远与宁锦两次大战,再到督师蓟辽、斩杀毛文龙、援京被杀,重要事件几乎毫无遗漏。

中国纪传体史学向有“合传”的书写体裁。或众人平等叙列,或一人为主旁人附录,后者被称为“附传”,“能够包括许多够不上作专传而有相当的贡献,可以附见于合传中的人”。这样既可省篇目,也可避免出现割裂事件和重复的问题。该传鉴于斩杀毛文龙事于袁崇焕功罪关系甚大,没有单独为毛文龙立传,而将毛文龙传附于袁崇焕传下,并着重叙述斩帅经过,甚得史法。清代史家赵翼以此为编排得体:“袁崇焕,毛文龙,一经略,一岛帅,官职不同也,而事相涉,则文龙不另传而并入崇焕传内。”

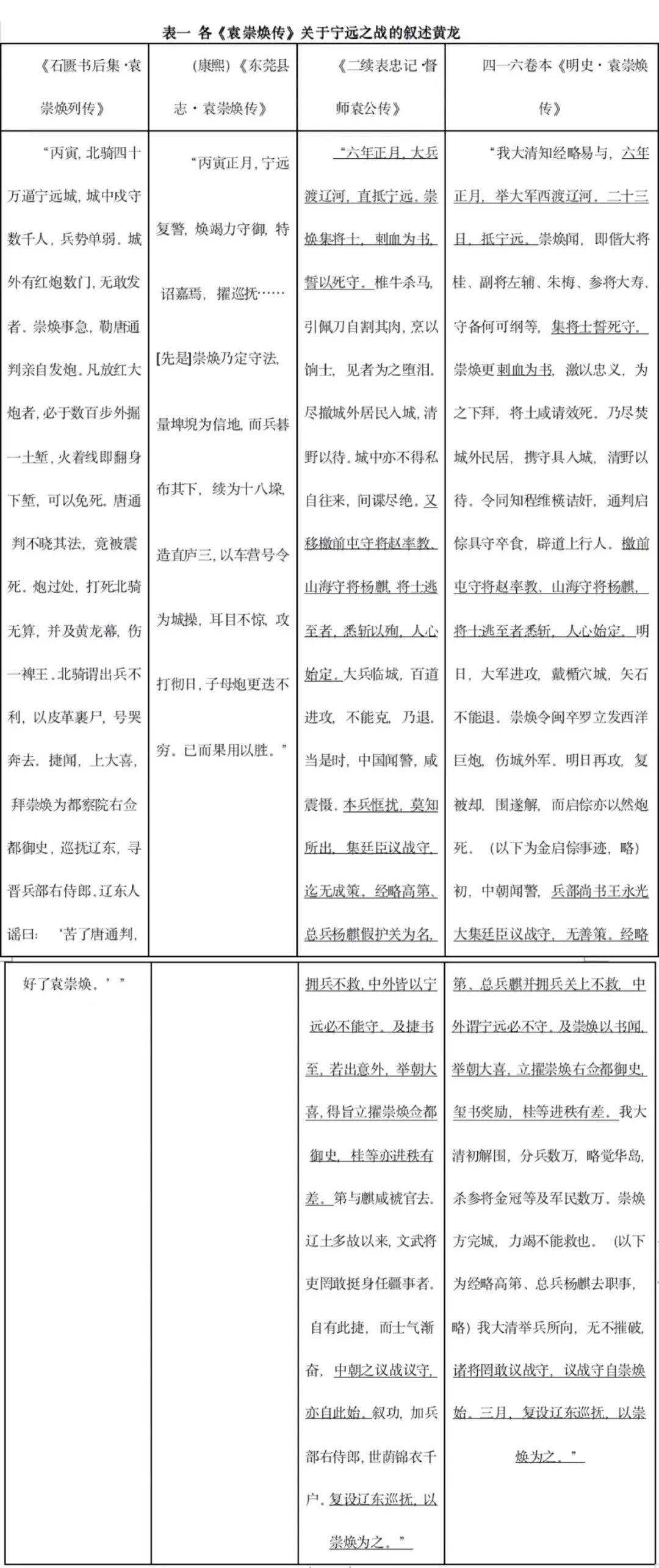

四一六卷本叙事全面、体例合理,为此前各种袁崇焕传所无法比拟。如清初遗民史家张岱撰《石匮书后集·袁崇焕列传》可能是现存最早袁传,便内容失衡、详略失当。就《续修四库全书》影印稿本来说,全篇加上论赞共七页半,就有二页半描述崇祯元年七月平台召对,一页半叙述崇祯二年援京之役袁崇焕军事行动和被捕入狱情形,其他重要史实或少涉及,或付之阙如。作为《明史》袁传主要史源的《二续表忠记·督师袁公传》也失之于略。例如营筑宁远、宁远之捷、与满桂不和、遣使吊丧、宁锦之捷皆言之过简;袁崇焕督辽后平定宁远兵变、整顿关宁军伍、安抚朵颜部俱只字未提;袁崇焕斩杀毛文龙只述大致过程,未如该传以《毛文龙传》附于《袁崇焕传》下;袁崇焕援京之役部署仅寥寥数十字,辽兵东溃事竟未谈及,也没提反间计经过,只称“又获间谍讹言崇焕密约通款,帝信之不疑”。(康熙)《东莞县志·袁崇焕传》刊于康熙二十八年(1689),早于《明史》,亦嫌叙事太略。传文简述宁远与宁锦两次军事胜利、斩杀毛文龙之举以及援京遭谗被杀,除却末附程本直《白冤疏》,通篇仅四百五十余字,而《明史》袁传近五千八百字,是其十余倍!我们以宁远之战书写为例(表一),便可见该传叙事详实远迈前传。

关于宁远之战书写,《石匮书后集·袁崇焕列传》完全埋没袁崇焕功勋,强调此捷是燃放西洋大炮而亡的唐通判的功绩,唐通判实是金(启倧)通判误传。(康熙)《东莞县志·袁崇焕传》以补叙方式说明袁崇焕创立守城之法,而对宁远一役语焉不详。《二续表忠记·督师袁公传》详叙袁崇焕战前准备、外界反映、此役战略意义以及战后叙功,对战役经过并未铺陈。四一六卷本《明史·袁崇焕传》叙述明显参考《督师袁公传》,不仅行文思路雷同,有的字句竟沿袭不改(见上表横线部分)。不过,它在《督师袁公传》框架基础上,据相关史料补充了细节。如“本兵”指出是王永光,明确指出袁崇焕担任辽东巡抚是天启六年三月,还补充觉华岛失陷、通判金启倧事迹以及经略高第、总兵杨麒去职缘由。《明熹宗实录》载此役袁崇焕塘报:

“正月十八日,奴贼率众渡河,左辅、萧升、邓茂林、陈兆兰等俱从右屯等处收回。二十一日,城外收聚毕。时城中士卒不满二万,总兵满桂、副将左辅、参将祖大寿皆习见奴兵未可争锋,以死守争,大寿遂发塞门之议。诸将朱梅、徐敷奏并王喇嘛皆主大寿议,而何可纲按剑决之。于是王喇嘛请撤西洋大炮入城,彭簮古率劲兵挽而登之,尽焚城外民舍积刍,令同知程维楧查察奸细,通判金启倧按城四隅,编派民夫,供给饮食,卫官裴国珍鸠办物料,诸生守巷口,有一人乱行动者即杀,城上人下城者即杀。满桂提督全城,而以东南首冲身任之;左辅分西面,祖大寿分南面,朱梅分北面。盖二十二日而城中部署定。二十三日贼薄城矣,先下营西北,远可五里。大炮在城上,本道家人罗立素习其法,先装放之,杀贼数十人,贼遂移营而西……”

将此引文(尤其横线部分)与四一六卷本相关文本对比,可见四一六卷本《明史•袁崇焕传》是依据袁崇焕塘报填补战役细节,如点明战役时间是正月二十三日至二十五日,战前决策“集将士,刺血为书,誓以死守”的情形进一步丰富,备战工作补充程维楧缉察奸细、金启倧供给饮食的贡献,战斗过程强调袁崇焕家丁罗立装放西洋大炮重创敌军的功劳。由于有塘报的原始材料为据,四一六卷本对此战叙述详实可信且有声有色。

其次,四一六卷本《明史·袁崇焕传》占有全面、可靠的原始资料,所述史实准确精审,对袁崇焕是非功过论断基本平允。

四一六卷本《明史•袁崇焕传》史料来源全面广泛,既有官修史书,也有私史稗乘。明末官方所修实录体史书《明熹宗实录》、清初明史馆据崇祯朝邸报所辑《崇祯长编》以及清人所修实录体史书《清太祖高皇帝实录》、《清太宗实录》是其主要史源。私史稗乘方面,《二续表忠记·督师袁公传》、《三朝辽事实录》、《督师纪略》、《幸存录》、《烈皇小识》、《两朝从信录》等也是重要史源。由于有明清实录体史书为基本依据,又有记录明清战争的明季野史作为补充,因此四一六卷本《明史•袁崇焕传》叙事准确可靠,可正明末清初私史稗乘之误。

如关于袁崇焕奉命督师蓟辽时间,该传据《崇祯长编》系于崇祯元年四月,可是《国榷》、《崇祯实录》和《明史纪事本末补遗》等却记在崇祯元年二月。二者孰是孰非?据《崇祯长编》记载,崇祯元年正月,江西道御史林栋隆弹劾辽东督师王之臣私交魏忠贤及受贿事,王之臣乞休,得旨“慰留之”;三月,因刑科都给事中薛国观言,王之臣被罢回籍。林栋隆上弹章事《圣朝新政要略》载于二月二十四日,王之臣回籍事《启祯两朝剥复录》载于三月,《圣朝新政要略》指出是三月初十日。可见,辽东督师王之臣迟于三月初十日方被罢。由于辽东督师与蓟辽督师为同职异名,因此袁崇焕不可能于二月就被任命为蓟辽督师。据《圣朝新政要略》载,三月初五日,工科给事中祖重烨疏陈边计宜周事,得旨“袁崇焕着速推到任”,可见袁崇焕当时尚待推举。到了四月初,袁崇焕才被推用为蓟辽督师。袁崇焕受命督辽时间在当时人看来并无疑问,故崇祯二年(1629)钱龙锡才说:“崇焕起督师在[崇祯]元年四月。”显然,在此问题上,该传说法正确。

明季私史稗乘有袁崇焕为与后金议和而杀死东江总兵官毛文龙的说法。第一种说法认为袁崇焕为与后金议和,怕毛文龙泄露,遂与后金协议杀毛文龙以为凭信。第二种说法认为袁崇焕与后金议和,欲以重金换取金州、复州二卫地,由于毛文龙先与后金有约,故杀毛文龙使后金与其订约。第三种说法是后金佯以还辽为约,诱使袁崇焕杀毛文龙。这三种说法共同点在于人为地将袁崇焕斩帅动机归结于主持议和,其实是受袁崇焕“斩帅践约”钦定罪状影响。孟森有段精彩评论:“天启朝实录中,多有毛文龙之罪状;至归恶崇焕以后,反以文龙为贤,谓文龙为建州所深忌,非杀文龙必不能取信于建州。夫而后崇焕之杀文龙,乃与通敌胁和并为一事。此不必佥邪为是言,贤者亦为是言,是可恫矣。”该传抛弃“斩帅践约”种种荒谬之见,直接铺陈袁毛关系恶化和袁崇焕斩帅经过,对斩帅原因不加臆测,这就与肆意诋毁袁崇焕的野史划清了界线。

再如袁崇焕之死,明季私史多持“通敌谋叛”说,而断定“谋叛”证据是袁崇焕与后金“合谋杀帅”、“引敌胁和”。徐石麒《可经堂集》记载便是代表:

“崇焕阳主战而阴实主款也,甚至杀东江毛文龙以示信。伺先帝勿之许,遂嗾(阙字,下同)阑入胁款,仍戒以勿得过蓟门一步。崇焕先顿甲以待,是夕至,牛酒相慰劳。夜未央,忽渝盟,拨骑突薄城下,崇焕师反殿后。先帝于是逮崇焕诛之,而款议再败。”

这样众口一词的负面评价让人如堕迷雾之中。然而修史者不采信此类说法,而是根据《崇祯长编》梳理援京之役袁崇焕率兵入援、血战京师的事迹,这就以事实证明“引敌胁和”、“通敌谋叛”说的荒谬。修史者还注意到袁崇焕之狱是多种因素共同起作用的结果:

“时所入隘口乃蓟辽总理刘策所辖,而崇焕甫闻变,即千里赴救,自谓有功无罪。然都人骤遭兵,怨谤纷起,谓崇焕纵敌拥兵。朝士因前通和议,诬其引敌胁和,将为城下之盟。帝颇闻之,不能无惑。会我大清设间,谓崇焕密有成约,令所获宦官知之,阴纵使去。其人奔告于帝,帝信之不疑。十二月朔,再召对,遂缚下诏狱……方崇焕在朝,尝与大学士钱龙锡语,微及杀毛文龙状。及崇焕欲成和议,龙锡常移书止之。龙锡,故主定逆案,魏忠贤遗党王永光、高捷、袁弘勲、史【范/土】辈谋兴大狱,为逆党报仇,见崇焕下吏,遂以擅主和议、专戮大帅二事为两人罪。捷首疏力攻,【范/土】、弘勋继之,必欲并诛龙锡。法司坐崇焕谋叛,龙锡亦论死。”

该传指出袁崇焕蒙受“卖国”之冤有京师百姓怨谤、朝士诬陷的原因,还有当时人不知情的清人所设反间计,这明显参考《清太宗实录》:

“先是,获明太监二人,令副将高鸿中、参将鲍承先、宁完我、巴克什达海监守之。至是还兵,高鸿中、鲍承先遵上所授密计,坐近二太监,故作耳语云:‘今日撤兵,乃上计也。顷见上单骑向敌,敌有二人来见上,语良久乃去。意袁巡抚有密约,此事可立就矣。’时杨太监者佯卧窃听,悉记其言。庚戌,纵杨太监归。后闻杨太监将高鸿中、鲍承先之言详奏明主,明主遂执袁崇焕入城,磔之。”

杨太监即杨春,另一太监为王成德,两人被后金军掳至德胜门外,由鲍承先等人看守,成为后金施计对象。该传省略了反间计的具体细节。该传还注意到袁崇焕下狱后,阉党余孽为牵连东林领袖钱龙锡,极力坐实两人“擅主和议”、“专戮大帅”之罪,袁崇焕于是以“谋叛”罪名被处死。这样全面深入的分析完全摆脱明季荒谬陈说的窠臼,对廓清袁崇焕功罪起到积极作用。赵翼高度评价道,《明史》纂修官采纳了反间计,“于是崇焕传内有所据依,直书其事,而崇焕之冤始白。使修史时不加详考,则卖国之说久已并为一谈,谁复能辩其诬者?于此可见《明史》立传之详慎,是非功罪,铢黍不淆,真可传信千古也”。

由以上诸例可见,较前人广泛可靠的史料来源为保证《袁崇焕传》撰写质量提供至关重要的前提条件,也有助于对历史人物的功罪判断趋于公正允当。清代史家评价《明史》道:“至诸臣有关于国之兴替,事之功罪,则轻重务得其平。如李东阳、徐阶、高拱、张居正、沈一贯、方从哲、熊廷弼、袁崇焕、陈奇瑜、熊文灿、杨嗣昌等,功罪互见,枉幸并呈,几于无一字虚设。”

要之,四一六卷本《明史·袁崇焕传》就整体水平来说超过此前各种《袁崇焕传》,具有重要学术价值。同时,它确定了《明史·袁崇焕传》基本规模,对《明史·袁崇焕传》有奠基之功。

二

万斯同去世后,王鸿绪在钱名世协助下,继续修改明史列传,包括辩证史实、补充史料、分合传目、润色语句等等,并删除原有论赞和叙,因此“视万[斯同]、钱[名世]稿颇异”。王鸿绪修改稿有多种版本存世,如康熙五十三年(1714)进呈的二百八卷《明史列传稿》(有进呈本和敬慎堂刻本)、雍正元年(1723)进呈的三百一十卷《敕修明史稿》、敬慎堂自刊本《横云山人明史稿》,以及一些过渡性的稿抄本。《横云山人明史稿》是王鸿绪最后改定的本子。其中,《袁崇焕传》为列传第一百三十一,是为王鸿绪修改本。

与四一六卷本相比,《横云山人明史稿·袁崇焕传》内容基本相同,但有些许不同。

其一,卷次安排有差别。

在四一六卷本中,袁崇焕与孙承宗(丘禾嘉附传)、刘策、魏云中、张宗衡、赵光抃、范志完(杨绳武附传)合传。而《横云山人明史稿》本袁崇焕与孙承宗(丘禾嘉附传)合传,魏云中、张宗衡与刘之纶、梅之焕、蒋允仪、邹维琏等合传,刘策、赵光抃、范志完与耿如杞、练国事、陈奇瑜、颜继祖、熊文灿等人合传。梁启超在讲传记作法时提到,杰出人物可作比较者可作合传,这有几种类型:“同时的人,事业性质相同或相反”;“不同时代的人,事业相同,性质相同”;“专在局部方面,或同时,或先后,同作一种工作”;“本国人与外国人性质相同,事业相同”。合传标准主要有生活年代、所从事事业性质。王鸿绪将万斯同原稿传目如此拆分便有类似用意。袁崇焕、孙承宗、丘禾嘉于崇祯早期担任辽东督抚,活跃时期与所任官职均相近,故合为一传。魏云中、张宗衡等人虽也活跃于崇祯早期,但为宣大督抚,与辽东无涉,故独立出来,与同期甘肃、郧阳、福建等地巡抚合传。不过,刘之纶是己巳之役阵亡于遵化城外的兵部右侍郎,并未担任督抚,与合传的魏云中等人命运也有不同,所以后来张廷玉定本就将刘之纶传移出,与同样抗清而死的卢象升、丘民仰合传。刘策、赵光抃、范志完是因失事被杀的蓟辽督抚,与袁崇焕、孙承宗、丘禾嘉功罪命运有区别,所以别立一卷,与同样因失利被戍被杀的督抚耿如杞、练国事等人合传。

其二,传末论赞不同。

论赞是史家在纪传篇后所附对人物、事件的评论文字,体现出史家历史认识和史学思想。四一六卷本附论曰:“自熊廷弼后,若承宗与崇焕,其得罪皆以门户,非为封疆也。自余有事关门者,才具既劣,事权亦分,欲其建功,不更难乎?嗟嗟!国势愈危,而措施愈谬,明社之屋也固其宜。”认为袁崇焕与孙承宗都因为党争获罪,党争害贤、用人不当、事权不一导致明朝国势愈危。《横云山人明史稿》本无论赞,这是王鸿绪删除明史列传论赞的结果。

其三,传文字词略有修改。

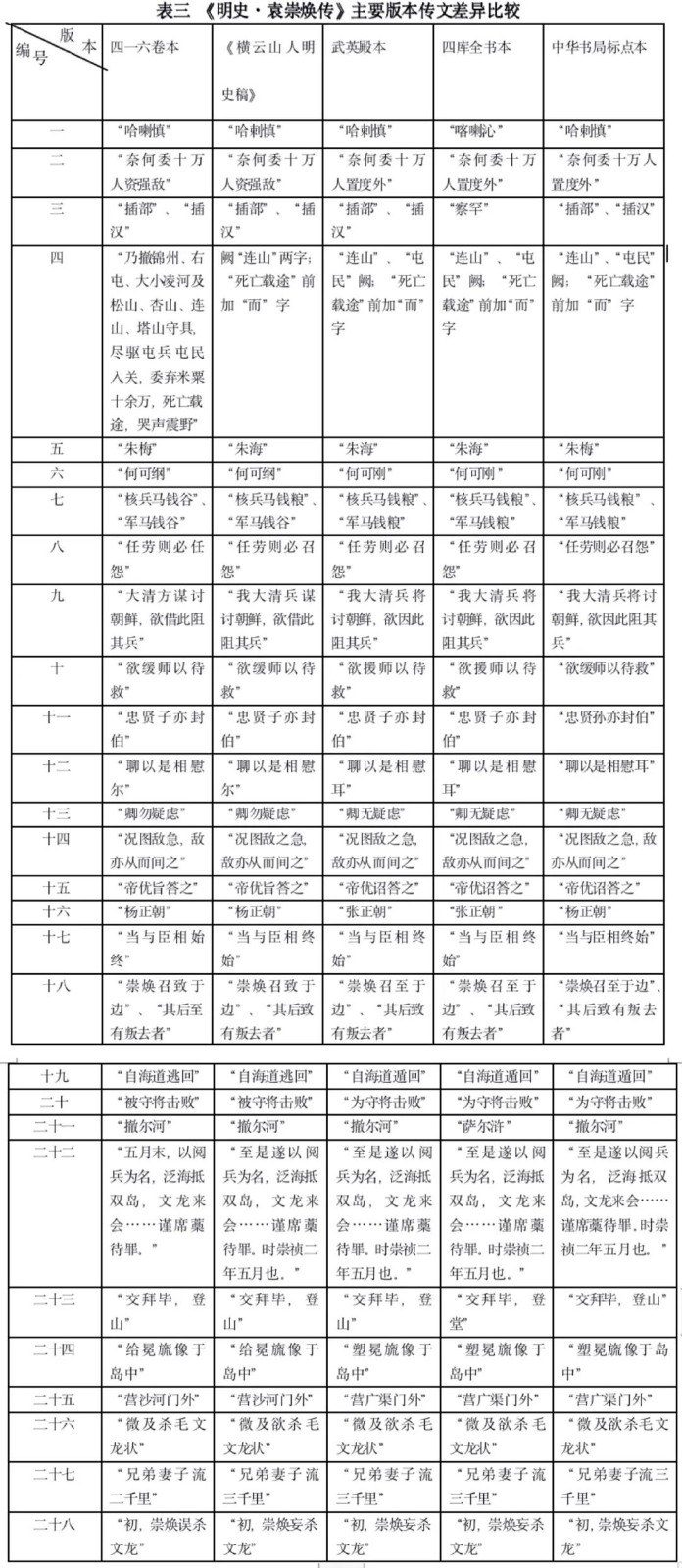

笔者比对四一六卷本、《横云山人明史稿》本、武英殿本、四库全书本、中华书局标点本五个版本传文,共找出差异二十八条。(见表三)

据上表可见,《横云山人明史稿》本对四一六卷本文字修改有多种情况。有的修改并未改变原意。如第一条“哈喇慎”是当时明人对驻牧于宣府边外、隶属右翼蒙古土默特永谢布的一枝的汉译名,也译为“哈剌慎”。第八、九、十四、十七条情况相似。有些修改则使语义发生变化。第二十八条原为“初,崇焕误杀文龙”,《横云山人明史稿》本“误”改“妄”,“误”是判定斩杀之举无正当性,而“妄”则有“胡乱”之意,贬损更甚。有的修改使传文更加严谨。第二十六条原为“崇焕在朝,尝与大学士钱龙锡语,微及杀毛文龙状”,当时毛文龙尚未被袁崇焕斩杀,《横云山人明史稿》本在“杀”字前加一“欲”字,表明袁崇焕蓄谋在心而非已遂行动,要比四一六卷本更妥当。有四一六卷本正确却为《横云山人明史稿》本改误。如第二十二条,四一六卷本指出袁崇焕出海与毛文龙会晤双岛时间在崇祯二年(1629)五月末,斩杀毛文龙则在六月初五日;证之袁崇焕斩帅题本所记并无问题,另《崇祯长编》、《国榷》、《崇祯实录》、《明史·烈皇帝本纪》也记袁崇焕杀毛文龙在六月初五日。《横云山人明史稿》本却删除会晤时间“五月末”,反而在袁崇焕上斩帅题本之后补充道“时崇祯二年五月也”,这样处理让人误以为斩帅时间在崇祯二年五月,造成时间错乱。

当然有一些改动属抄写之误。第四条,《横云山人明史稿》本漏抄“连山”二字。第五条原文指出宁远之战前夕,袁崇焕与总兵满桂、副总兵朱梅等“集将士誓死守”。按据《明熹宗实录》记载,朱梅为辽东人,早在天启元年便为太康堡加衔备御,天启元年升游击,广宁溃败后退守山海关,升职参将,孙承宗督师时官抚夷参将,后晋为副总兵,宁远之战中朱梅分守城北立功,授官署都督佥事。其人其事历历可考,盖因“海”与“梅”形近故《横云山人明史稿》本误抄为“海”。再如第二十七条,四一六卷本说袁崇焕死后,兄弟、妻、子被流放二千里。按明代流刑有三,分别是“二千里,杖一百”、“二千五百里,杖一百”,“三千里,杖一百”,流放之外还有杖罚附加刑,袁崇焕亲人被处何等流刑?袁崇焕当时被冠以“谋反大逆”罪名,按《大明律》规定,除其本人遭凌迟之外,兄弟父族男丁本该“年十六以上不论笃疾废疾皆斩,其十五以下,及母女妻妾姊妹、若子之妻妾,给付功臣之家为奴”。思宗免其族诛,下旨:“其家属本当依律正法,姑赦不论,妻子流二千里,安置福建。”据文献记载,依流放二千里旨意,袁崇焕兄弟妻孥先被安置杭州府昌化县,后改流云南广西府维摩州。很明显,袁崇焕家属被流放二千里,四一六卷本无误,《横云山人明史稿》本误抄为“三千里”。

综上可见,《横云山人明史稿》本基本承袭四一六卷本,只对传目、论赞和文字小修小改。论及《明史》纂修史,王鸿绪长期饱受“攘窃”、“窜改”之讥。其实,王鸿绪对万斯同列传稿的修改有多种情况。有的修改幅度较小,如本文所论《袁崇焕传》;有的修改幅度较大,如《熊廷弼传》、《孙承宗传》、《满桂传》等;有的不大重要的传记则加删削。这些修改反映出王鸿绪与万斯同史识的不同,也说明《明史》列传由繁琐到精核的修改过程。正如学者指出,王鸿绪参与《明史》纂修四十余年,对史稿纂修有重要贡献,应予充分肯定。

三

王鸿绪《横云山人明史稿》在《明史》成书过程中起关键作用,但它只是修史稿本,仍多有不足。雍正元年(1723)七月,清廷重开明史馆,以张廷玉等为总裁,对《明史稿》进行修订。乾隆四年(1739),纂修工作完成,张廷玉等上呈《明史》三百三十二卷。并以《钦定明史》名义刊刻颁发。此即武英殿本《明史》。其中,《袁崇焕传》列卷二百五十九,是为张廷玉定本。

相比《横云山人明史稿》本,武英殿本《明史·袁崇焕传》内容几乎一仍其旧。这种承袭现象与明史馆修史工作有关。张廷玉在进呈《明史》奏表中说:“惟旧臣王鸿绪之史稿,经名人三十载之用心,进在彤闱,颁来秘阁,首尾略具,事实颇详……爰即成编,用为初稿。”即指武英殿本《明史》以《横云山人明史稿》为基础进行修订。有学者进一步指出“《明史》成分,史稿当居十八九也”。这虽是针对全书而言,但也适用《袁崇焕传》。武英殿本《袁崇焕传》在基本沿袭《横云山人明史稿》本的同时,也有某些修改。

首先,传目有调整。

《横云山人明史稿》本中,袁崇焕与孙承宗、丘禾嘉合传,然而武英殿本中袁崇焕却与杨镐(李维翰、周永春附传)、袁应泰(薛国用附传)、熊廷弼(王化贞附传)、赵光抃(范志完附传)合传,孙承宗单独一传,丘禾嘉附传于丘民仰。这种变化体现出修史者与前不同的合传标准。杨镐、李维翰、周永春是万历后期辽东经略、巡抚,袁应泰、薛国用、熊廷弼、王化贞是天启初辽东经略、巡抚,赵光抃、范志完则在崇祯后期任蓟辽总督、蓟辽督师。这些人物有两共同特点:一是都为辽东督抚大吏;二是多因守辽获罪而不得善终。《横云山人明史稿》本中,杨镐(李维翰、周永春附传)、袁应泰(薛国用附传)、熊廷弼(王化贞附传)合传,赵光抃、范志完与耿如杞等崇祯年间因失利被戍被杀的督抚合传,武英殿本将袁崇焕与他们合传主要采取功名、命运的标准,并未考虑时代近远的问题。孙承宗于天启、崇祯年间两次以大学士兼兵部尚书督师山海关,地位之尊非其他督抚可比,且并未因军事失利而被戍被杀,身份命运的差别是孙承宗别立一传的原因。丘禾嘉是崇祯早期与孙承宗共事的辽东巡抚,“持论每与承宗异,不为所喜,时有诋諆”,大凌河战役失利与两人不和有重要关系。丘民仰是松锦之战死难的辽东巡抚,武英殿本将丘禾嘉附传于丘民仰可能考虑两人有“举于乡而仕至巡抚者”的共同经历,其实丘民仰与丘禾嘉非一时代,事迹也无相关。

其次,在列传之后增加论赞。

武英殿本赞曰:“三路丧师,收降取败,镐与应泰同辜。然君子重绳镐而宽论应泰,岂不以士所重在节哉!惜乎廷弼以盖世之材,褊性取忌,功名显于辽,亦隳于辽。假使廷弼效死边城,义不反顾,岂不毅然节烈丈夫哉?广宁之失,罪由化贞,乃以门户曲杀廷弼,化贞稽诛者且数年。崇焕智虽疎,差有胆略,庄烈帝又以谗间诛之。国步将移,刑章颠覆,岂非天哉?”认为袁崇焕之死与熊廷弼相似,都是明朝刑章颠覆、王朝将亡的预兆,反映出清初史家对明亡历史经验的总结。

再次,传文有个别改动。

武英殿本更正《横云山人明史稿》本的文字错误。如前述表三第十八条“崇焕召致于边”、“其后至有叛去者”,“致”与“至”字义相近但有区别,前文意为“招来”、“招到”,用“至”或“致”似均可,后文意为“导致”,“至”无此义项,应用“致”。故武英殿本将前后文本“致”、“至”分别改为“至”、“致”。第二十四条原作“给冕旒像于岛中”,“给”字语义不通,武英殿本改为“塑”字。

武英殿本对《横云山人明史稿》本字词有微改。第二十五条四一六卷本、《横云山人明史稿》本原作“营沙河门外”。《北游录》说:“都城广渠门,元沙河门,俗因之。”《酌中志》说:“广渠门,俗称沙窝门也。”可见,沙河门、沙窝门都是广渠门俗称,武英殿本改“广渠门”这一更正式称呼。第四、九、十二、十三、十五、十九、二十条的微改也未改变原意。

武英殿本有错改《横云山人明史稿》本处。如表三第六条人名“何可纲”,四一六卷本、《横云山人明史稿》本、《明熹宗实录》、《崇祯长编》等文献均作“何可纲”。何可纲,字承渠,辽东义州人,为袁崇焕部将。武英殿本却误改“纲”为“刚”。又如第十六条四一六卷本、《横云山人明史稿》本原作“杨正朝”,然而武英殿本却作“张正朝”。据《崇祯长编》载,崇祯元年七月川湖兵因缺饷哗变,捶辱辽东抚镇官于宁远城鼓楼,袁崇焕闻变驰往宁远,召见首恶杨正朝、张思顺,令供报叛逆者名单,二人因擒叛之功被宥死发前锋立功。这是传文史源。可见,武英殿本所谓“张正朝”系误改。武英殿本有些错误或是抄写之误,如第十条“缓”讹为“援”。

武英殿本如上修改主要体现在体例安排和增补论赞,对史实较少改动,在史料上未有扩展,因而未发现《横云山人明史稿》本之误,且有改讹。雍正年间参与《明史》修纂的杨椿说,当时《明史》修纂“仅于纪传后,缀以赞辞,及以意更其目次,或点窜字句,未能将现在之书与王公史稿细加讨论,且或改讹王稿者有之”。《袁崇焕传》修改情况正是当时修史工作存在局限性的鲜明例证。

正因为武英殿本内容几乎完全承袭《横云山人明史稿》本,因此《横云山人明史稿》本的缺陷也被承袭下来。对袁崇焕深有研究的陈伯陶有过评论:

“世传《明史》列传为万季野作,而《袁崇焕传》尤为注意。以今考之,讹阙尚多。其最误者,则未审东江所在,而于毛文龙逆迹又不尽详,且附会之以为妄杀。其于虎墩兔、刘兴祚事概不之及,而五年平辽方略一若大言自诡,而不究其成算之未得行。其狱之冤,虽知为我朝设间,又不知实出温体仁,皆失之大者也。”

陈伯陶的批评其实是从历史事实和历史评论两个角度出发。如果仅从历史事实角度来说,武英殿本《明史·袁崇焕传》不足大致表现在以下五方面。

第一,对毛文龙事迹不甚清楚,未洞察毛文龙不法行径,因此对毛文龙和斩帅评论有争议。《明熹宗实录》和《崇祯长编》多载天启末崇祯初毛文龙不法行迹以及当时人弹劾毛文龙章疏,明季笔记小说也有毛文龙不法记载,可是该传未利用这些材料,这必然导致在毛文龙案上评断偏差。传文虽持毛文龙糜饷无功说,也把袁崇焕所列十二款罪呈现出来,但并不认为斩帅理由充分,故其结论是“崇焕妄杀文龙”。

第二,没有占有袁崇焕遗著、行状,遗漏重要细节。传中所录袁崇焕奏疏转录自《明熹宗实录》与《崇祯长编》,因此集中于天启末崇祯初,未载天启六年以前奏疏,崇祯元年、二年奏疏也有遗漏,因此讨论袁崇焕相关军事战略和备战举措尚非详晰,尤其对袁崇焕处置漠南蒙古事宜以及与降明将领刘兴祚关系几无涉及。《袁督师行状》是研究袁崇焕非常重要的史料,该传未加参考,直接忽视袁崇焕早年经历、监军山海关前拜谒熊廷弼、袁崇焕下狱定罪、其家人被抄家流徙等重要历史事实细节。

第三,未注意温体仁等奸佞对袁崇焕下狱所起的重要作用,忽略为袁崇焕诉冤的人物。传文将袁崇焕之狱归结于朝士诬陷和后金反间,并未指出陷害袁崇焕的宵小为谁。事实上根据钱嘉征《白冤疏》、程本直《矶声纪》《漩声纪》、余大成《剖肝录》等为袁崇焕辨白诉冤的疏文记载,这类宵小主要是温体仁、梁廷栋。温体仁曾“前后五疏,力请杀焕”,梁廷栋疏请以擅杀大帅定袁崇焕死罪,这些小人的进谗无疑是袁崇焕下狱乃至被杀的重要因素。《明史·袁崇焕传》之失正是由于没有利用这些诉冤文献,因此不仅对袁崇焕下狱定罪始末不甚清楚,且遗漏当时为袁崇焕伸冤的人,这点无疑是《明史·袁崇焕传》难以回避的阙漏。

第四,因追求简洁而导致史事叙述语焉不详和不准确。

传文载:“[崇祯]二年闰四月,叙春秋两防功,加太子太保,赐蟒衣、银币,荫锦衣千户。”按据《国榷》载,崇祯二年闰四月,“叙拒虏东渡功”,袁崇焕被荫锦衣卫正千户;十月,“进督师袁崇焕太子太保”。《崇祯长编》卷二一亦载,崇祯二年闰四月,因叙边功,“升袁崇焕一级,赏银四十两,大红蟒衣一袭,纻丝二表里,荫一子锦衣卫正千户,给与应得诰命”;卷二七载,崇祯二年十月,“加袁崇焕太子太保”。可见,袁崇焕赐蟒衣、银币、荫锦衣千户在闰四月,而加封太子太保在十月,《明史》错误在于将二事并为一。

第五,存在时间、地名、人名、数字、官职、事件等史实错误。

时间错误如传文述天启七年(1627)后金东征朝鲜、毛文龙之役:“[天启]七年正月,大清兵征朝鲜,并规剿文龙。三月,大清兵克义州,分兵夜捣文龙于铁山,文龙败,遁归岛中。”传文所述系依据《清太宗实录》所载东征诸将奏报:“[天聪元年正月]十四日夜,大军临朝鲜境,薄义州……遂克其城。”《清太宗实录》以追述方式收录此奏报,系于天聪元年(天启七年,1627)三月,战役时间实在正月。传文引据《清太宗实录》有所忽略,误将战役时间记在三月。

地名错误如传文述天启六年(1626)五月,毛文龙“遣兵袭撤尔河,攻城南,为大清守将所却”。遍检明清文献,未见“撤尔河”指何地。按传文所述据自《清太祖高皇帝实录》:“明将毛文龙复遣兵侵撒尔湖。昏时,攻城之南门。城中矢炮齐下,明兵退而结营。我国总兵官巴笃礼从山而下,大呼直入,敌遂败,巴笃礼率兵追斩敌兵二百余。”地名作“撒尔湖”,乾隆时改译为“萨尔浒”,即万历四十七年(1619)努尔哈赤打败明将杜松的主战场(今辽宁省抚顺市东大伙房水库东南隅)。传文“撤尔河”显是“撒尔湖”之讹。

人名错误如传文述袁崇焕处理宁远兵变,处置中军吴国琦、参将彭簪古、都司左良玉等人,“世荣、涵淳以贪虐致变,亦斥之。独都司程大乐一营不从变,特为奖励”。文中“世荣”指通判张世荣,“涵淳”即传文前述推官苏涵淳。都司“程大乐”,查《崇祯长编》等文献未见有军官名程大乐者。《崇祯长编》卷一二载袁崇焕平定宁远兵变,为《明史》传文所本,中云:“宁城十三营俱乱,惟都司祖大乐一营不动,命奖之。”显然“程大乐”是“祖大乐”之误。同书卷一四又载:“兵部覆督师袁崇焕宁远叛军正法疏,将王家桢、左良玉等革职回卫,何可纲、祖大乐纪录。从之。”祖大乐因而升任参将一职。据《清太宗实录》等记载可知祖大乐为祖大寿之弟。

数字错误如传文述袁崇焕斩帅后整编东江军伍:“东江一镇,牵制所必资。今定两协,马军十营,步军五,岁饷银四十二万,米十三万六千。”按传文所载本于《崇祯长编》袁崇焕奏稿:“东江一镇,乃牵制之必资也……臣拟设马兵十营,步兵五营,岁用兵饷折色银四十三万一千一百八十四两,草折银一十万三千五百九十九两,米十三万六千二百石,料十八万四千一百七十六石……”显然,更定营伍后,东江每岁饷银四十三万,传文所述四十二万有误。另据《度支奏议》载,崇祯三年户部覆督师孙承宗疏,袁崇焕照关宁军之例颁给东江饷银,结果“约计岁额四十三万一千一百八十四两零”。可为佐证。

官职错误如传文云:“时所入隘口乃蓟辽总理刘策所辖,而崇焕甫闻变,即千里赴救,自谓有功无罪。”所谓“蓟辽总理”不知何谓。检明季文献,仅一处称“蓟辽总理马世龙”。马世龙,字沧渊,宁夏人,《明史》有传,己巳之役满桂战死后,马世龙“代为总理,赐尚方剑,尽统诸镇援师”。可见总理一职是赋予武将节制其他总兵之权的临时性差务。刘策作为文臣,不可能任此职。据《崇祯长编》载,崇祯二年(1629)五月刘策被起用为蓟辽总督,崇祯三年正月因失机罪被下狱论死。可见,“蓟辽总理”为“蓟辽总督”之误。

事件错误多处。如传文云:“大清兵越蓟州而西,崇焕惧,急引兵入护京师,营广渠门外。帝立召见,深加慰劳,咨以战守策,赐御馔及貂裘。崇焕以士马疲敝,请入休城中,不许,出与大军鏖战,互有杀伤。”关于己巳之役的这段文字便有多处错误。

其一,袁崇焕入卫京师,营于左安门外,非广渠门外。据周文郁所说,袁崇焕率军于十一月十七日傍晚“抵左安门”,“军韦公寺前”,二十日袁崇焕遣都司戴承恩“择战地于广渠门”,与后金军血战。韦公寺,又名弘善寺,在左安门外二里。据祖大寿自述:“间道飞抵左安门外札营,二十日、二十七日沙锅、左安等门两战皆捷。”周文郁、祖大寿追随袁入卫京师,他们说袁军扎营左安门外韦公寺前是可靠的。本传错误在于将战地广渠门认作驻营地。

其二,袁崇焕率军至京在十一月十七日,崇祯帝首次召见在二十四日,非立即召见。据《边事小纪》载,袁崇焕一直拥兵城外,至“廿四日,召对,赐公狐裘一领、盔甲一副”。关于这次召对,《国榷》详载:“召袁崇焕、祖大寿、满桂、黑云龙及兵部尚书申用懋于平台。崇焕不自安,留中使于营,自青衣玄帽入。先张惶敌势,耸朝臣,冀成款议,见上亦然。上慰谕久之,崇焕惧上英明,终不敢言款。第力请率兵入城,不许。赐貂裘、银盔甲。满桂解衣示创,上深闵之,俱同出。”陈伯陶据《国榷》误以为十八日袁崇焕即被召见,赐御馔及貂裘,而说二十四日是再次召见。其实《国榷》只载十八日“赐袁崇焕玉带、彩币六,祖大寿玉带、彩币四,余大将各绯蟒衣一袭”,未言及召见事。《三朝野纪》载:“上意方急退敌,待之有加礼。召见文华殿,自起慰劳,呼以督师,问御敌之策,赐御膳,解上貂裘,赐之。又与祖大寿各赐盔甲一副。”《三朝野纪》将召对地点平台误记为文华殿,不过所载解裘赐馔事可证传文。据文献记载,袁崇焕二十四日入朝召对是由于兵部差官沈自征的建议。关于沈自征入营劝袁崇焕事,全祖望质疑道:“夫督师以求入城被谴,而今谓其拥兵不朝,异矣。且督师抵京,即入见,又何于中枢之探乎?”按袁崇焕抵京至召对中隔数日,并未入朝是事实,时北京城内关于袁崇焕“勾敌”流言四起,沈自征入营劝袁入朝合乎情理。

其三,袁崇焕赴召在广渠门战后,非广渠门战前。前引《边事小纪》、《国榷》等记载已明,广渠门之战在十一月二十日,第一次召对在十一月二十四日,显然召对在广渠门之役后。

其四,袁崇焕是请入休外罗城,而非城中。据《国榷》载,满桂于德胜门战败,负伤卧关将军庙中,后明廷“开德胜门瓮城,屯满桂余兵”。二十六日,“袁崇焕求外城休士,如满桂例”,不许。可见,袁崇焕是请求入休外罗城。

武英殿本《明史·袁崇焕传》之所以出现这些方面错误,一是因为占有史料比较集中,主要依据《明熹宗实录》、《崇祯长编》成文,在史料来源和容量上有所不足;二是因为没有仔细比勘,结果或引据史料直接出错,或抄写转录反出讹误,或剪裁史料弄错先后次序;三是因为解读史料有纰漏,导致一些表达不确切,甚至出错。当然,武英殿本和《横云山人明史稿》本的内容局限乃承袭四一六卷本而来。这与康熙年间修史对明末史料蒐访漏略有直接关联。当时明史馆修启祯两朝历史主要以《明熹宗实录》、《崇祯长编》为主,而参以地方上呈的明季稗乘,并未利用流行于粤东的袁崇焕遗著、行状以及讼冤文献,这直接导致传文遗漏一些重要史实,出现错误也在所难免。

四

鉴于武英殿本《明史》涉及边疆地区、少数民族的地名、人名“译字鄙俚”,乾隆四十年(1775)五月乾隆帝下令刊改相关用语。乾隆四十二年(1777)五月,乾隆帝下令“考核添修”《明史·本纪》。乾隆四十三年(1778)九月,武英殿本《明史》经改削先写入《四库全书荟要》;乾隆五十四年(1789)修改誊录完毕,收入《四库全书》。此即四库全书本《明史》。四库全书本与武英殿本相比,本纪有较大改动,列传经精心修订,从《诸王传》起卷末都增加考证文字。就《袁崇焕传》而言,四库全书本卷次、传目、正文、论赞基本不变,改动之处主要有两方面。

其一,更改武英殿本中关于少数民族、边疆地区人名、地名对音的鄙字。如表三第一条“哈剌慎”、第三条“插部”“插汉”、第二十一条“撤尔河”,系沿袭明人音译,这时根据清人习惯和规定,分别改译为“喀喇沁”、“察罕”、“萨尔浒”。这体现出清朝统治者从史书角度抬高少数民族地位的思想和用心。

其二,列传后附章宗瀛撰考证文字三条。章宗瀛,字登之,浙江会稽人,乾隆四十年进士,官翰林院编修,任《明史》修订协修官,负责考订列传。第一条说明“十三山”位置:“十三山在广宁卫西南七十里,乃驿名,又堡名也。其西八十里达锦州之小凌河,见《方舆纪要》。其时化贞失事,难民之未尽入关者,皆屯于此,故崇焕筹及之。”第二条刊正武英殿本“欲援师以待救”的“援”字为“缓”字之误:“考是时大兵围锦州急,故率教等议和以缓攻,‘援’字当系误刊。”第三条根据同书《庄烈帝本纪》记载对袁崇焕斩杀毛文龙时间表示存疑:“袁崇焕之诛毛文龙,《明本纪》作崇祯二年六月,传作五月,互异,谨识。”王颂蔚《明史考证攗逸》卷二六还录有两条未收入四库全书本《袁崇焕传》后的按语:第一条是“东莞人(按《题名碑》,崇焕,藤县人)”,即对袁崇焕籍贯存疑;第二条是“崇焕召至于边,亲抚慰(按抚喀剌慎三十六家之议,发自王象乾,见《外国传》)”。《明史考证攗逸》系光绪年间王颂蔚整理乾隆后期史馆考证文字而成书,因此这两条按语可能出自乾隆后期史馆人员之手。由此来看,考证部分虽发现武英殿本文字错误,但主要是同书本校,未查勘明末史乘,故对传文“绝少发明”。

不仅如此,四库全书本还有抄写之误。如第二十三条原作“交拜毕,登山”,意指袁崇焕与毛文龙互拜后登双岛山上,而四库全书本却改作“交拜毕,登堂”,“堂”字语义不通,显系讹误。

武英殿本《明史》的修订还得提到中华书局标点本《明史》。鉴于武英殿本流布广泛,标点本《明史》以其为底本进行标点、校勘。标点本更正武英殿本因史稿屡经转抄致讹的一些文字错误。

如表三第五条“朱海”,《校勘记》说:“《熹宗实录》天启六年二月丙子条、《国榷》卷八七页五三二〇都作‘朱梅’。按本卷下文‘朱梅’之名屡见,与此误作‘朱海’者实是一人,据改。”所谓“朱海”如前所述是《横云山人明史稿》本讹抄,《校勘记》未比勘四一六卷本,而据《明熹宗实录》、《国榷》及上下文判断“海”是“梅”之误。如第十条“欲援师以待救”,“援”系武英殿本误抄已见前述,《校勘记》说:“‘缓’,原‘援’,与上下文意不相应,据《明史稿》传一三一《袁崇焕传》改。”即通过《横云山人明史稿》本订正其错。如第十六条“张正朝”,“张”如前述亦系武英殿本误抄,《校勘记》说:“‘杨正朝’,原作‘张正朝’,据《明史稿》传一三一《袁崇焕传》、《怀宗实录》卷一崇祯元年七月甲申条、《国榷》卷八九页五四五一改。”通过《横云山人明史稿》本、《崇祯实录》(即《怀宗实录》)、《国榷》来正其误。由这些例子可见,标点本《明史》校勘工作一是依据武英殿本《明史》自身的本校,二是依据《横云山人明史稿》、《国榷》、《崇祯实录》、《明熹宗实录》等重要史籍的他校。

然而由于整理者未注意到四库全书本,因此其考订成果有部分重复四库全书本传后考证。如上述第十条“欲援师以待救”。又如袁崇焕籍贯争议,《校勘记》说:“东莞,《怀宗实录》卷三崇祯三年八月癸亥条、《国榷》卷九一页五五四四、《明进士题名碑录》万历己未科都作‘藤县’,疑作‘藤县’是。”比四库全书本多利用《崇祯实录》、《国榷》。又如对袁崇焕斩杀毛文龙时间“时崇祯二年五月也”的质疑:“五月,本书卷二三《庄烈帝纪》、《怀宗实录》卷二崇祯二年六月戊午条、《国榷》卷五〇页五四八七作‘六月’。”比四库全书本多用《崇祯实录》、《国榷》来存疑。总体来说,标点本考订质量要超过四库全书本。

此外,标点本还订正各版《明史·袁崇焕传》都存在的错误。如表三第十一条“忠贤子亦封伯”,《校勘记》说:“忠贤孙,系指魏忠贤从孙鹏翼,原误作‘忠贤子’。据本书卷二二《熹宗纪》、又卷三〇五《魏忠贤传》改。”通过本校方法纠正了错误。据《明熹宗实录》记载,天启七年(1627)八月,“吏兵二部覆锦州加恩,魏忠贤嫡孙魏鹏翼宜加少师,封安平伯世袭”,得旨允行,“时鹏翼年甫四岁”。可见魏鹏翼为魏忠贤孙,《校勘记》修改得当。

总之,与以前各版本相比,标点本《明史·袁崇焕传》明显质量更高,因而取代武英殿本成为通行本。不过由于时代条件限制,标点本校勘工作也存在局限性:他校方面,所据校勘的明季史籍很有限,尤其没利用《崇祯长编》一书;版本校方面,未利用四一六卷本《明史·袁崇焕传》等早期版本。

余论

近世以来,袁崇焕一直被有些人视为以一身存亡关系明清两朝兴亡的关键人物。二十世纪初明清史研究伊始,袁崇焕研究便是其中重要课题,百年来相关论著堪称宏富。然而学术界对《明史·袁崇焕传》却缺乏关注。由于该传是袁崇焕研究的基本文献,影响广泛非他著可比,因而该传存在的错误和不足必然会给研究者造成诸多障碍,一些论著不加考辨地引用其中错误或不准确的记载自然会导致以讹传讹。本文所考订的一些错误,现在流通较大的一些袁崇焕传以及《明史》考订论著,多未发现,尚袭《明史》之误。

鉴于《明史》本传“讹阙尚多”,陈伯陶作《明季东莞五忠传·袁崇焕传》,“不特补所未备,且以订正史误”,不过也多有误考。如传文云:“尝疏请遣部臣理饷,文龙恶文臣监制,抗疏驳之,崇焕不悦。及文龙来谒,接以宾礼,文龙又不让,崇焕谋益决。”陈伯陶评论道:“《明史》本传云‘崇焕尝遣部臣理饷,文龙恶文臣监制,抗疏驳之’,语未明晰。《明史》本传此下又有‘及文龙来谒,接以宾礼,文龙又不让’语,考诸书,文龙于孙承宗、王之臣为督师时并未往关宁谒见,《国榷》、《东江始末》亦无文龙往谒督师崇焕事。文龙来谒,不让,盖在崇焕至双岛时,《明史》盖误”,又说:“考文龙开镇皮岛后,始终未至宁远,已见前注。诚至宁远,崇焕何事往双岛与会耶?”按传文云袁崇焕请遣部臣理饷疏即《策画东江事宜等事》疏,其疏转录于《度支奏议》,主要述及请严登莱海禁,改东江运道,并置东江饷司以核查钱粮。毛文龙曾上兵变难弭一疏辩驳袁崇焕,传文所述无误。陈伯陶不见此二疏,故称语未明晰。崇祯二年毛文龙于宁远拜谒袁崇焕事,袁崇焕斩帅题本云:“文龙馆于宁远,臣亦修报谒故事,一二语而别。”可见,宁远督帅会晤出袁崇焕自言,传文本自《崇祯长编》所载袁崇焕奏疏,记载无误。陈伯陶之所以误考,其原因一是所利用史料尚有限,二是缺乏对《明史·袁崇焕传》“正本清源”的研究。

本文所研究的《明史·袁崇焕传》虽为个案,但给予我们重要启示。任何历史认识主体的研究实践都离不开时代条件、史料条件、主观条件的制约。《明史》纂修官只是在政治环境允许和力所能及的范围内对明代历史做了他们认为合理的解读,因而《明史》只是代表清初史家对明代历史认识水平的史学著作。《明史》在东北民族边疆史事上,存在隐晦满洲先世、淡化明清交涉、漏略南明历史、少谈漠南蒙古等突出问题,不言而喻背后都有清朝官方的意志。《明史·袁崇焕传》较少涉及与漠南蒙古交涉事宜,以及避谈叛清降明将领刘兴祚,其原因都在于回避政治禁区。乾隆后期对《明史》边疆民族地区人名、地名的改译,更是强化少数民族意识在史书中的贯彻。不光是《明史》,其他涉及边疆民族地区史地的历史文献,无疑都是意识形态下的产物,带有文本编纂者自身的政治立场和边疆民族观。如果我们缺乏对文献本身的批判意识,没有注意到文本背后的主观因素,将文本与史实混为一谈,那便不能透过表象看出真相。另一方面,文本自身也是不断演化的,通过对各版本《明史·袁崇焕传》文本的比较分析,可以观照出不同时期史官的编纂工作、历史认识和知识结构。如表三第二条原为“奈何委十万人资强敌”,武英殿本改为“奈何委十万人置度外”,意思由对抗性改为中立性。这反映出雍正、乾隆间民族矛盾缓和情势下主流社会意识对明清对抗关系的刻意淡化。第七条原为“钱谷”,武英殿本改“钱粮”,这和雍正间普遍推行赋役征银、摊丁入亩的赋役改革直接相关。《明史·袁崇焕传》文本的这类变化,正是社会活动和社会思想影响历史认识的体现。《明史·袁崇焕传》是如此,其他文献亦可作如是观。总之,在民族、边疆问题上,史地文献的考订辩证工作是极有必要的

延伸阅读

作者简介

王荣湟,1988年生,福建晋江人。2010年至2017年就读南开大学历史学院,获中国史硕士、博士学位。现为暨南大学文学院中外关系所讲师。主要研究明清史、中国佛教史。

著作

1. 《袁崇焕全传》,岳麓书社2017年版。全书共50万字,为本人六年多的研究结晶。

2. 《明朝宗教》,南京出版社2013年(10月)版,著者之一,负责写作道教部分,共七万余字。(书号:978-7-5533-0228-7)

期刊论文

1. 《百年袁崇焕研究综述》,(台湾)《明代研究》2011年第17期。THCI核心期刊。

2. 《论西方心理传记学的发展与新趋势》,《社会科学战线》2014年第2期。Cssci来源期刊。北大中文核心期刊。

3. 《明末东江海运研究》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》王荣湟、何孝荣,2015年第6期。北大中文核心期刊。

4. 《明末东江屯田研究》,《农业考古》2015年第6期。北大中文核心期刊。

5. 《<清代直隶方志研究>评介》,《史学集刊》2015年第3期,何孝荣、王荣湟。Cssci来源期刊。北大中文核心期刊。

6. 《<袁自如公粤西家传>及其史料价值论析》,《中国典籍与文化》2016年第1期。北大中文核心期刊。

7. 《毛文龙研究献疑三题》,《清史研究》2016年第2期。Cssci来源期刊。北大中文核心期刊。

8. 《明末将领袁崇焕家庭考实》,《历史档案》2016年第2期。Cssci来源期刊。北大中文核心期刊。

9. 《孙承宗对漠南蒙古的斗争策略》,《军事历史研究》2016年第5期。北大中文核心期刊。CSSCI扩展版期刊。

10. 《袁崇焕遗著传世刍议》,《中国典籍与文化》2017年第1期。北大中文核心期刊。

11. 《袁崇焕南明平反事迹考》,《岭南文史》2017年第1期。

12. 《明清丛林僧职制度研究》,《世界宗教研究》2017年第3期。哲学与宗教学权威期刊。Cssci来源期刊。北大中文核心期刊。该文为人大复印资料全文转载。

13. 《寺院“住持”称谓考》,《五台山研究》2017年第2期。Cssci扩展版期刊。

14. 《论明清丛林住持的职权、地位与世俗化》,《宗教学研究》2018年第1期。Cssci来源期刊。北大中文核心期刊。

15. 《首都图书馆藏明刻本<寸补>探赜——兼考程仑生平事迹》,《历史文献研究》2018年第2期。Cssci来源集刊。

16. 《<明史·袁崇焕传>编纂考》,《元史及边疆民族研究集刊》2019年待刊。Cssci来源集刊。

主持与参与项目

1. 主持2018年度国家社会科学基金青年项目“明清禅宗清规研究”,计20万元,项目号18CZJ010。

2. 主持第63批博士后面上资助项目(哲学一等资助,8万元)“宗教社会史视野下的嵩山佛教与中原地方社会研究”,项目号2018M630842。

3. 郑州大学历史学院中原历史文化特色学科资助项目,“嵩山佛教研究”,计2万元。

4. 承担《<清实录>佛教史料》的整理工作,为国家重大出版工程项目《中华大藏经续编(汉文部分)》成果之一,作为主要辑录者,共69万余字。

所获奖励

1.2013年6月,硕士学位论文《明末辽东军将毛文龙功过研究——兼论袁崇焕之斩帅》被评为2013年南开大学优秀硕士学位论文。

2.2014年12月,荣获2013-2014学年度南开大学二等奖学金。

3.2018年12月,被评为郑州大学2017-2018学年大学生社会实践活动先进工作者。

4.2019年1月,论文《论明清丛林禅堂修行生活制度》荣获“2019佛教与东亚文化寒期研修班”优秀论文奖。

5.2019年3月,博士学位论文《明清禅宗丛林制度研究》被评为2018年南开大学优秀博士学位论文。

完

文献来源:元史及民族与边疆研究集刊(第三十七辑)